著者:井上真偽さん

①本のかんたんな紹介

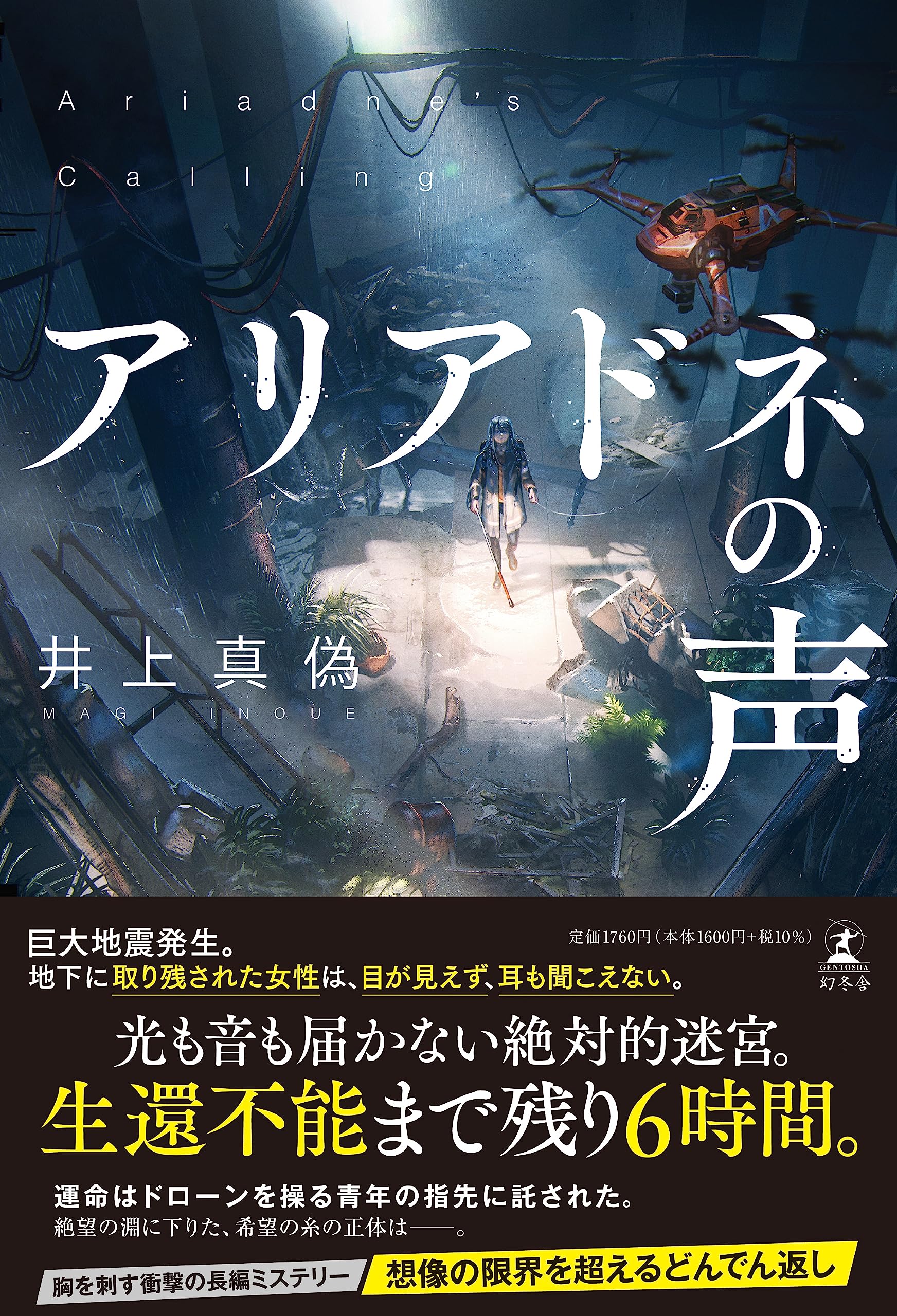

巨大地震で瓦礫の下に取り残された「見えない・聞こえない・話せない」女性。わずかな“声”を頼りに、最新のドローンとAIを駆使した救助活動が始まる。だが、最後に命を救うかどうかの判断を下すのは、機械ではなく人間。極限の状況下で繰り広げられる、手に汗握る救助ミステリー。

②自分の考えや本への想い

井上真偽さんの『アリアドネの声』は、災害救助の現場を舞台に、ドローン×最新音響解析技術と人間の判断が交錯する、手に汗握る救助劇を描いた社会派ミステリーだ。物語の発端は、巨大地震により崩れ落ちたビルの瓦礫の下に取り残されたひとりの女性。しかも彼女は「見えない」「聞こえない」「話せない」という3重苦を背負っている。希望の光は、瓦礫の隙間からかすかに拾われた“声”。だが、それが本当に彼女のものかどうかもわからず、救助の優先順位を巡る現場は、前例のない判断を迫られる。

本作の大きな見どころは、ドローンによる音響探索とAI音声解析を駆使したハイテク救助活動の描写だ。ドローンが瓦礫の隙間を飛び回り、音声の微細な振動を拾い上げる様子や、AIが「生存者の声」と「環境音」を判別する手順は、リアルで臨場感たっぷり。さらに、限られた時間の中で、現場の隊員たちとAI解析班の意見が衝突し、生死を分ける決断の重みが読者にもひしひしと伝わってくる。

この作品の特異点は、最新テクノロジーに頼りながらも、ドローン捜索の最後の判断・操作は人が行う点だ。どれだけAIが精度を上げようとも、限界の現場で完璧な判断は存在しない。主人公が苦悩の末、何度も口にする「無理だと思ったら、そこが限界」という言葉は、まさに災害現場の限界点を突きつける。

本作で繰り返し登場するフレーズ、「無理だと思ったら、そこが限界」は、主人公が何度も難局に直面し、この言葉を口にするたび、その意味合いが少しずつ変化していくのだ。初めは「限界を認めて諦めること」を自らに言い聞かせるような諦念の響きを持つが、物語が進むにつれ、「限界を決めるのは外部の状況ではなく、自分の心の持ちようである」という意味合いが強まる。

この言葉の変化は、救助活動という極限状態において、目の前の困難にどう向き合うかという主人公の内面の成長と苦悩を映し出している。科学技術がいかに進歩しても、最後の一歩を踏み出すのは人間の決断であること。そして、その決断は自分自身が「無理」と感じた瞬間に、その先へ進むかどうかが決まる。

『アリアドネの声』は、手に汗握る救助ドラマと、現代社会のテクノロジー依存の怖さを鮮やかに描いた一冊。ミステリー好きはもちろん、防災、AI、災害報道に興味がある人、そして「命の選別」という重いテーマに正面から向き合いたい人にぜひ読んでほしい。読後、あなたの耳もきっと、何気ない音に敏感になるはずだ。

③まとめ

『アリアドネの声』のタイトルは、ギリシャ神話のアリアドネの糸に由来する。迷宮に閉じ込められた者を導くその糸のように、本作では絶望の瓦礫の中に残された“声”が、生と死の迷路をさまよう人を救いへと導く唯一の手がかりとなる。その“声”を信じるか否かの判断は、AIでも最新技術でもなく、最後は人の意志に委ねられる。「アリアドネの声」とは、極限状況で人が耳を澄まし、自分自身の限界を超える覚悟を問われる瞬間に響く、運命の声なのだ。迷い、恐れ、信じたい気持ち。声なき声の中に希望の糸を見出す、人間の本質を描いた物語でもある。

コメント