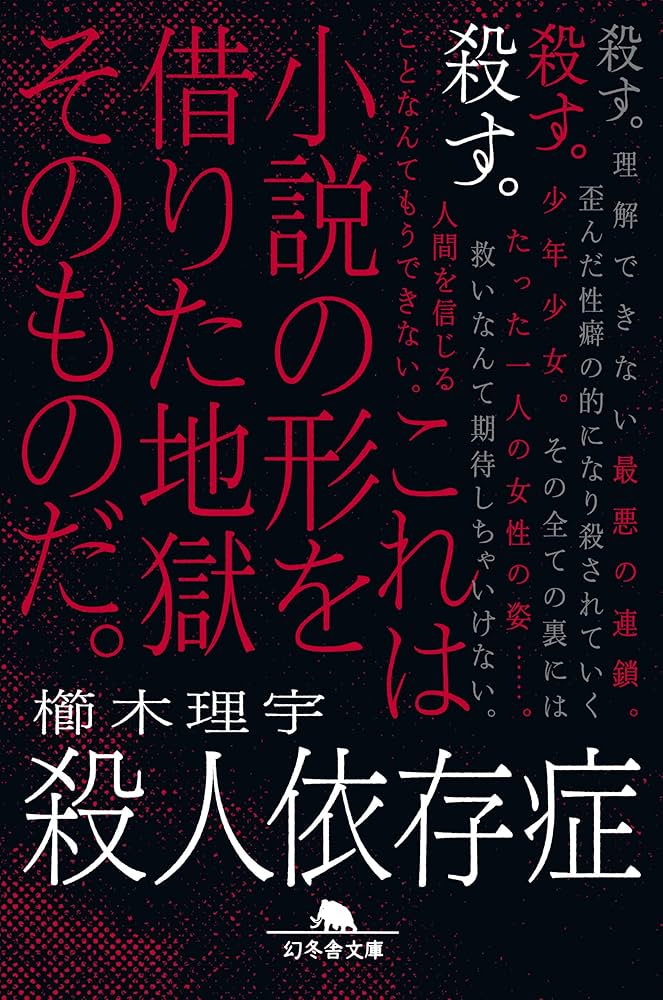

著者:櫛木理宇さん

①本の簡単な紹介

息子を失って以来、刑事・浦杉は生きている実感を失い、事件だけを拠り所に生きていた。

そんな彼の前で、残虐な連続殺人事件が発生する。捜査線上に浮かび上がったのは、実行犯の男たちの背後で糸を引く一人の女の存在だった。彼女はなぜ、人を殺させ続けるのか。呼吸するように罪を重ねる女と、家族を失い空洞となった刑事。二人が対峙したとき、善悪という言葉では裁けない衝撃の真実が明らかになる。殺すことに“依存”する心の闇と、人が壊れていく過程を容赦なく描いた、息を詰めて読ませる心理サスペンス第1弾。

②自分の考えや本への想い

本作の真におぞましい点は、彼女が単なる殺人者ではなく、自らの手を汚すことなく、男たちを巧みに操って犯罪を実行させるマニピュレーターであるという点にある。彼女は欲望と劣情を正確に見抜き、言葉と態度だけで相手を支配し、結果として少女たちを強姦させ、殺させるという最悪の結末へと導く。そこに躊躇や罪悪感は微塵も存在しない。その手口は、もはや「胸糞が悪い」という表現ですら追いつかないほど、冷酷で、計算され尽くしている。

では彼女は、過去の自分と被害者の少女たちを重ね合わせているのだろうか。あるいは、その悲惨な記憶すら歪められ、他者の苦痛を再生産する装置へと変質してしまったのか?読者はこの問いを突きつけられるが、物語は決して答えを与えない。むしろ浮かび上がるのは、この女にはすでに「人の心」と呼べるものが残っていないのではないかという、底知れない虚無である。

物語は終始、胸の奥に重苦しい不快感を残す。いわゆる“胸糞ストーリー”であることは間違いない。

しかし、それでもページをめくる手が止まらないのは、展開の巧みさと構成の鋭さが群を抜いているからだ。破滅へと向かう道筋は論理的で無駄がなく、読者が「次はどうなる」と思った瞬間に、必ず一段深い地獄が用意されている。

櫛木理宇さんは本作で、「どれほど凄惨な過去を背負っていようと、他者に同じ地獄を味わわせた瞬間、その人間は加害者でしかない」という厳然たる事実を突きつける。被害者であった過去は、決して免罪符にはならない。どれほど同情を誘う背景があっても、新たな被害者を生み出した時点で、その行為は断罪されるべきものだと、本作は一切の逃げ道を与えない。

だからこの物語には救いがない。贖罪も、理解も、再生も描かれない。あるのは、壊された人間が、壊す側へと転じていく不可逆の連鎖だけだ。被害と加害は決して相殺されることなく積み重なり、物語が進むほどに、読者の中の「まだ何か救いがあるはずだ」という期待は、静かに、しかし確実に潰されていく。

読後に残るのは、胃の奥に沈殿するような不快感と、割り切れなさだけだ。人はどこまで壊れれば、ここまで冷酷になれるのか。あるいは、壊れていなくても、状況次第で同じ場所に立ってしまうのではないか。その問いは答えを持たないまま、読者の中に置き去りにされる。

本作が真におぞましいのは、狂気を「特別な異常」として切り離さない点にある。読者は最後まで、彼女を理解することも、完全に拒絶することもできない。ただ、人間の内側に確かに存在する闇を直視させられたまま、本を閉じるしかない。

コメント